|

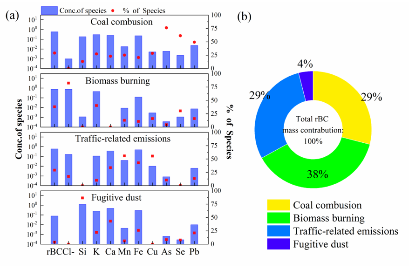

STE:王启元研究员团队揭示西安黑碳气溶胶吸光增强的来源

黑碳颗粒物主要来源于含碳燃料的不完全燃烧,通过实验室透射电镜观察到新鲜排放的黑碳呈较为松散的支链结构,但是在被释放到大气中后会通过碰并、凝结和非均相氧化等过程与多种来源的颗粒物、气态污染物之间发生老化作用,表面形成包裹层,导致其在混合态、形貌、粒径和化学组成上发生变化,从而影响黑碳的物理化学及光学性质。 |

|

AE:朱崇抒研究员团队揭示青藏高原生物源气溶胶区域差异及其与棕碳光吸收关联

生物圈释放的大气一次生物气溶胶(PBAPs)在地球系统中广泛存在,阿拉伯糖醇、甘露醇、葡萄糖和海藻糖是主要的生物源组分,并作为示踪物应用于PBAPs的表征和解析。有研究指出PBAPs对大气棕碳有重要贡献,但对青藏高原区域PBAPs的性质及其对棕碳贡献的研究较少。 |

|

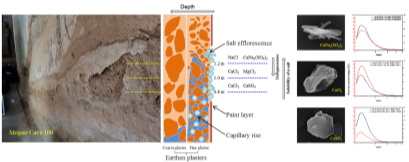

STE:胡塔峰副研究员观测到敦煌壁画表面水盐运移风化证据

本研究从微观角度对干旱环境中的水盐运移和文物劣化机制的理解,可为制定广泛的管理策略和保护措施提供支撑。该成果已发表于SCI期刊Science of The Total Environment。 |

|

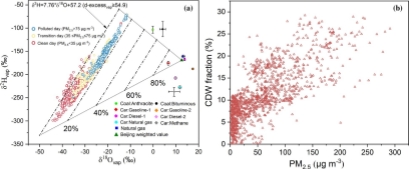

STE:李国辉研究员团队揭示北京地区重霾期间空气较为湿润的原因

本研究基于观测与模式从水汽输送、人为排放以及大气与污染物的相互作用的角度定量分析了北京地区重霾期间水汽的来源。北京地区的观测数据表明在北京地区发生重污染过程时,随着污染的加重,水汽含量逐渐上升。观测到的温度和风速随着污染加重,呈现降低的趋势。北京城市站点的同位素观测和分析数据表明化石燃烧源排放对水汽的平均贡献在11±6.2%,并随着近地面PM2.5质量浓度增加而上升。 |

|

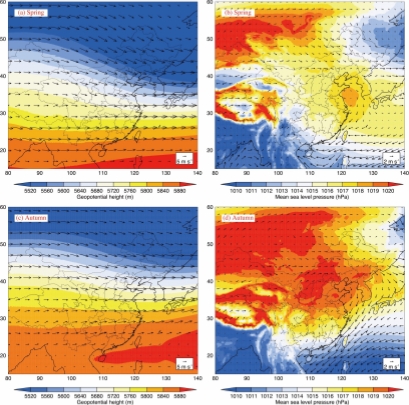

JGR:A 李国辉研究员团队定量分析污染物输送对东南沿海空气质量的影响

本研究基于春秋季节天气形势的分析与模式模拟手段,定量评估了春秋季来自华北平原和长三角的污染物区域输送对东南沿海地区空气质量的影响。2013年-2018年的长期观测数据分析发现华北平原和长三角的PM2.5与O3浓度与东南沿海地区呈线性关系。我国东南沿海的春秋季大尺度的天气形势也有助于污染物由北向南进行输送。因此,研究选取了2017年4月21-30日和2017年9月12-21日,分别发生在东南沿海地区春秋季的两段污染时期进行模拟,定量华北和长三角的污染物跨界输送对东南沿海地区空气质... |