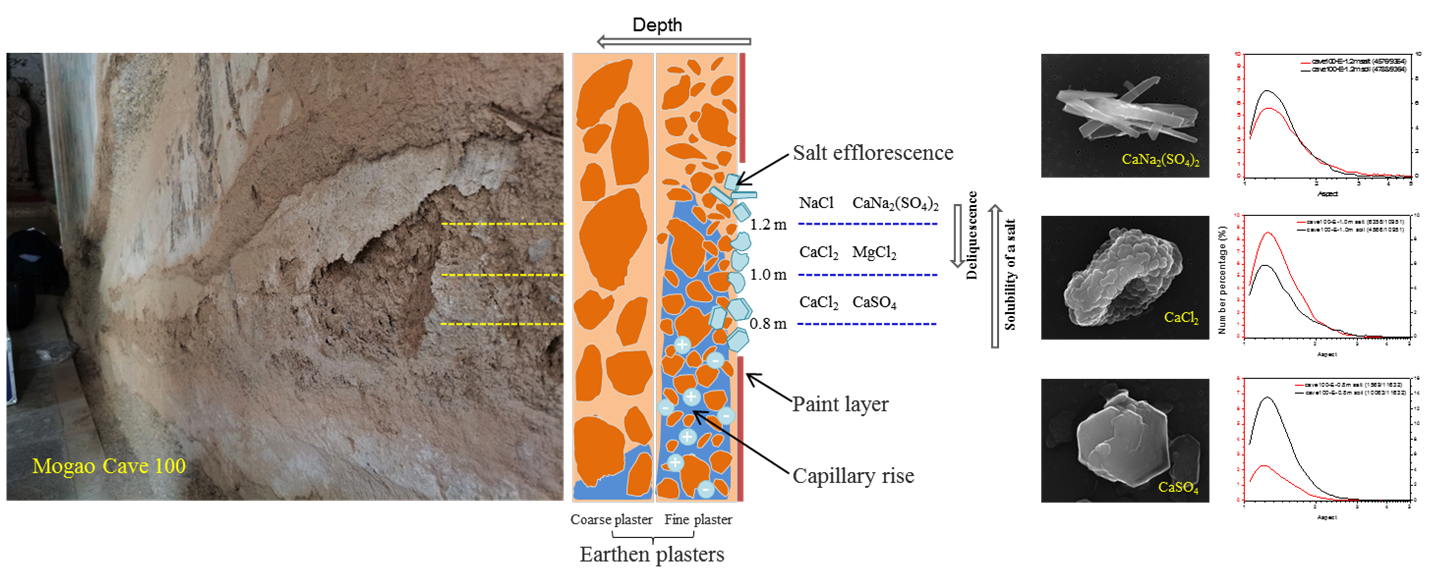

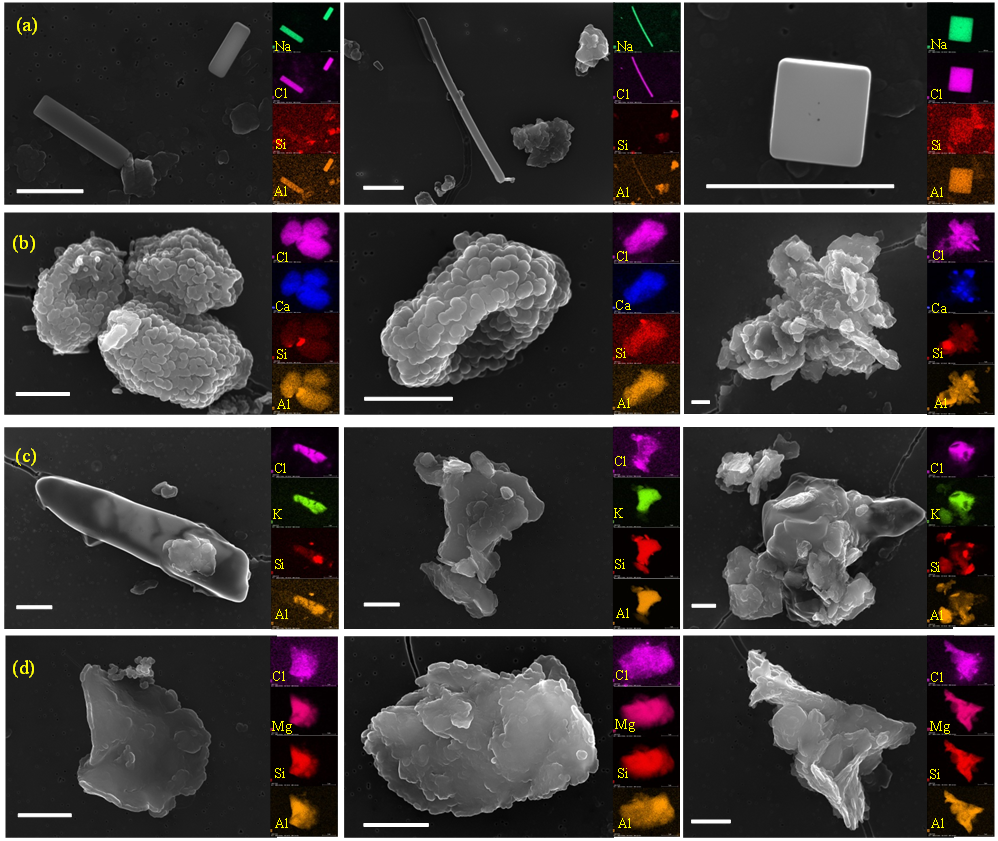

胡塔峰副研究员借助扫描电子显微镜和能谱微区分析技术,观测到气溶胶、降尘中的酸性和可溶盐颗粒物对文物存在酸蚀和盐蚀威胁,并通过对盐析病害的微区分析,明确洞窟内水盐运移和盐蚀风化的机理(图1)。观测实验中,通过对敦煌莫高窟数个洞窟内中所收集共93727个单个颗粒的形貌和元素组成(进而推断其矿物组成)分析,获得壁画表面盐析病害样品中不同盐类粒子的垂直分布规律,尤其是氯盐(图2)和硫酸盐在风化产物主导盐类型及其微观形态的垂向分布观测证据,显示壁画和地仗层中地下水或地表水沿毛细管上升是最可能的水盐运移通道,盐类晶体的生成是水盐运移与窟内微环境波动的共同结果,盐的迁移通过毛细管上升和随后的晶体生长在环境条件下施加足够的压力使表面衰减,导致文物表面微区出现裂隙、酥化以致粉屑剥落。因此,阻断多孔结构下的水毛细上升应是干旱区,特别是丝绸之路沿线遗产地防止古代壁画快速劣化的有效途径。本研究从微观角度对干旱环境中的水盐运移和文物劣化机制的理解,可为制定广泛的管理策略和保护措施提供支撑。该成果已发表于SCI期刊Science of The Total Environment。

Hu, T.*, Brimblecombe, P., Zhang, Z., Song, Y., Liu, S., Zhu, Y., Duan, J., Cao, J. & Zhang, D.* (2023). Capillary rise induced salt deterioration on ancient wall paintings at the Mogao Grottoes. Science of The Total Environment, 881, 163476. (http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163476)

图1. 莫高100窟内水盐运移和盐析病害的演化机制示意图

图2. 莫高窟内盐析病害中典型氯盐的形貌及其元素组成。(a)针状或立方体NaCl;(b)无定型CaCl2细粒子聚集体;形状不规则的(c) KCl和(d) MgCl2。图中标尺为2 μm。