|

nC&AS:黄汝锦研究院团队揭示北京“煤改气”工程后水溶性棕碳增加

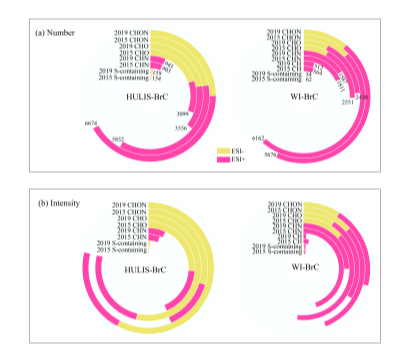

北京大气污染减排措施的实施有效减少了PM2.5浓度,其中“煤改气”工程作用显著。然而“煤改气”工程对棕碳的影响并不十分清楚。 中国科学院地球环境研究所黄汝锦研究员团队对北京“煤改气”工程前后类腐殖质棕碳(HULIS-BrC)和水不溶性棕碳(WI-BrC)组分元素组成进行研究。发现不同元素组成发色团数量为CHON>CHO>CHN>(CH)>含S发色团,“煤改气”工程后HULIS-BrC发色团数量增加了约14%,而WI-BrC发色团数量减少了约8%。 |

|

STTE:李建军研究员团队揭示关中平原夏季自由对流层云/雾水偏碱性

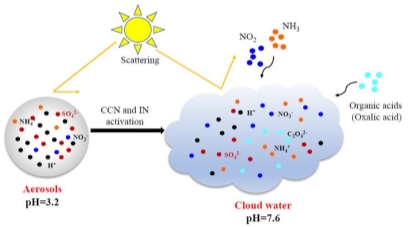

酸度在大气液相化学中扮演着至关重要的角色,它影响着半挥发性气体、有机酸和碱在气溶胶颗粒、云水和雾滴中的分配以及化学反应速率等。之前的研究一般认为在人为污染严重的区域,由于SO2、NOx等酸性气体的大量排放会导致大气气溶胶和云/雾呈明显的酸性特征,这也是酸雨形成的重要原因。 |

|

CCL:李建军研究员团队研究室揭示粉尘源区气溶胶远距离输送对关中地区冬季自由对流层大气的重...

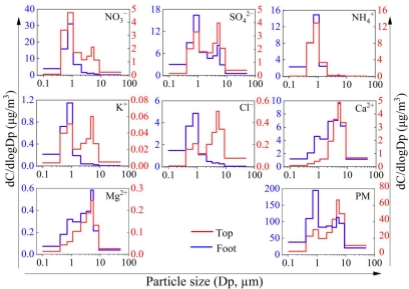

关中平原一直是我国大气颗粒物污染最为严重的区域之一。近年来,有关关中平原大气污染的时空分布、来源和演化机制的研究很多,但对近地表地区污染如何影响关中地区自由对流层大气环境的认识仍存在明显不足,亟需进一步研究。 |

|

QSR:韩永明研究员团队在人类世“金钉子”辅助层型剖面-四海龙湾玛珥湖研究取得新进展

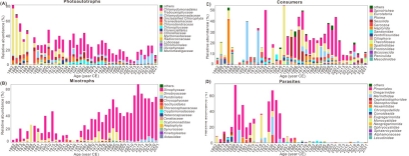

人类世是本世纪初提出的一个新地质时代概念,代表人类活动作为一种活跃的地质营力,对地球系统产生重大、史无前例、持久广泛的影响,以其显著不同于全新世为特征。 |

|

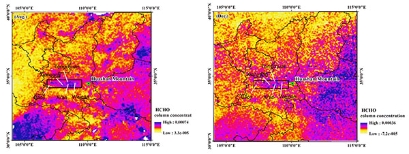

JGRA:黄宇研究员团队揭示挥发性有机物(VOCs)跨秦岭传输加剧区域臭氧污染观测证据

我国南北方经济、人口存在显著差异,气团跨区域传输会导致南北方人为活动/自然过程排放臭氧(O3)前体物(如VOCs等)的相互作用,使臭氧污染呈现区域性分布特征。为深入理解VOCs跨区域传输的驱动机制,中国科学院地球环境研究所粉尘与环境研究室黄宇研究员团队在秦岭高山背景区开展大气O3、NOx及VOCs综合观测研究。 |