|

AC&P:黄宇研究员团队对二次有机气溶胶形成机制研究取得进展

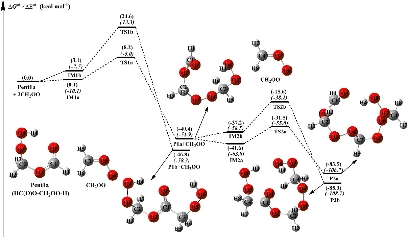

二次有机气溶胶(SOA)对我国典型城市重霾期间PM2.5质量浓度贡献显著。挥发性有机物(VOCs)是形成SOA的重要前体物之一。氢过氧化酯作为VOCs大气光化学反应的重要中间体,对SOA的形成具有重要作用。因此,探究氢过氧化酯聚合形成低聚物的反应机制,对大气污染防治具有重要的理论和现实意义。 |

|

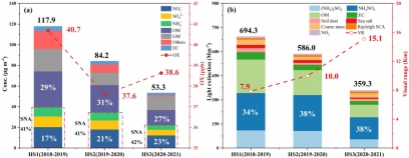

JEM:关中城市大气PM2.5主要组分、消光贡献及O3长序列关联研究取得进展

近年来,通过实施“大气污染防治行动计划”和“打赢蓝天保卫战三年行动计划”等系列行动,我国大气环境质量显著改善,但关中城市群作为我国大气污染防治重点区域之一,秋冬季颗粒物污染和夏季臭氧污染仍备受关注。为进一步理解关中城市群大气PM2.5及臭氧长序列变化趋势,服务于PM2.5和臭氧协同防控,有必要针对近几年来关中城市秋冬季大气PM2.5化学组分及其相应的消光贡献,以及大气氧化性对PM2.5和O3生成的季节影响开展研究。 |

|

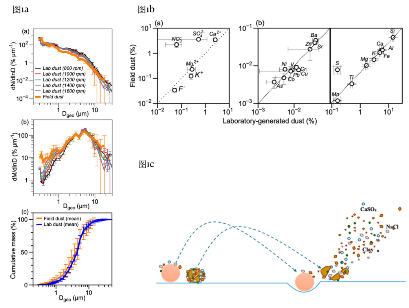

P、ECTL:吴枫研究员团队在沙尘气溶胶研究上取得进展

原始沙尘气溶胶的物理和化学特征是理解其在长距离大气传输过程中的演化,进而理解其气候和环境效应的基础。通常认为,沙尘源区地表沉积物中的细颗粒组分代表了地表释放的沙尘气溶胶。这些细颗粒组分已经被人们用各种不同的方法,包括干湿筛和重悬浮等,从土壤中分离出来,并被用于表征沙尘的原始物理和化学特征或用于实验室沙尘的化学演化的模拟研究。 |

|

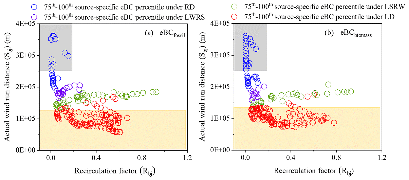

AC&P:王启元研究员团队在气流运动对不同源黑碳气溶胶浓度及其辐射效应的影响研究方面取得进展

为了解不同尺度气流运动对黑碳气溶胶质量浓度和直接辐射强迫的影响,本课题组在典型的河谷城市宝鸡进行了高时间分辨率的外场观测,通过自组织映射(SOM)对观测期间的气流运动进行了特征分类,并分析了四种情况下黑碳气溶胶的浓度变化和直接辐射效率。结果表明,本地气流主导下的污染明显高于其他情况。 |

|

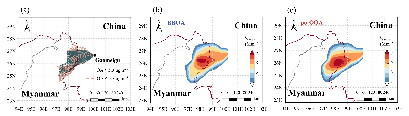

AC&P:田杰副研究员揭示生物质燃烧和光化学反应对我国青藏高原东南部棕碳吸光性质的影响

青藏高原作为中国乃至亚洲地区重要的“水塔”,是对全球气候变化响应最为敏感的地区之一。近几十年来,青藏高原气温明显上升,除CO2外,吸光性气溶胶也被认为是造成青藏高原气候变化的重要原因。吸光性气溶胶包括黑碳(BC)和棕碳(BrC),通过直接和间接辐射效应,加速青藏高原积雪融化和冰川退缩,准确定量其辐射效应已成为认识青藏高原气候环境变化的重要环节,是国内外气溶胶领域研究的热点问题。目前在青藏高原已开展大量BC方面的研究,但对BrC光学性质、来源和大气过程的认识... |