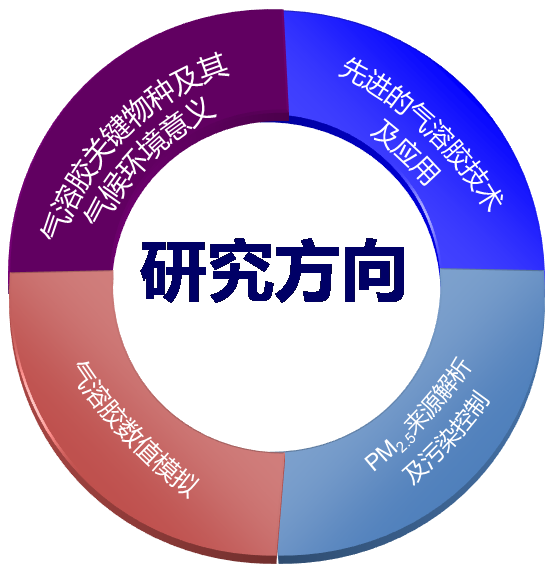

(1)气溶胶关键物种及其气候环境意义

不同时间和空间尺度上气溶胶的物理、化学及光学特征是准确认识气溶胶气候及环境效应的关键,也是我国大气污染治理与环境外交决策的科学依据。为此,侧重于:1)我国典型区域气溶胶关键物种(黑碳、沙尘、有机气溶胶等)时空分布特征研究;2)研究人为污染物与生物二次有机气溶胶(BSOA)的耦合演化及影响因素,探讨生物气溶胶的气候效应;3) 开展室内气溶胶理化特征研究,探讨文物保护及室内污染控制措施;4)表征纳米气溶胶,研究超细粒子的生成机制。

(2)PM2.5 来源解析与污染控制

研究人为和自然排放源数据资料及指纹特征,建立面向公众的我国自主知识产权的PM2.5 源谱基础数据库及主要污染物排放清单。进行传统与先进大气化学模式相结合的PM2.5 源解析新方法研究,高精度解析我国不同城市大气PM2.5 主要污染源,建立不同污染源贡献变化的历史数据库。集合先进的大气化学模式与GIS体系,构建城市地区空气质量预报预警系统,实现污染物各种理化特征、时空变化等预报,对PM2.5 重污染事件进行及时、准确预警,探讨气象和排放的贡献程度。

(3)气溶胶数值模拟

发展化学 - 物理- 气象过程全耦合的大气化学模式(CR-WRF-Chem),应用国际先进的化学输送模式 (如MOZART 等)与辐射传输模式 (如MIE 散射模式 ),结合我们十余年来在西部地区获得的黑碳和粉尘气溶胶一手观测资料,重点研究西部地区黑碳和粉尘气溶胶的时空分布特征、物理及化学属性的演化过程以及对环境和气候的可能影响。

(4)先进的气溶胶技术及其应用

气溶胶科学的发展高度依赖于先进技术手段的更新,更深入理解气溶胶及其对环境、气候的影响,需要先进的气溶胶技术新突破。主要在以下四个方向开展研究:1)开发新的气溶胶观测及采样技术,包括研制气溶胶新仪器,改进气溶胶采样方法等;2)探索气溶胶成分分析新技术,包括有机物分析、同位素分析及无机元素分析等。3)开发新的气溶胶模拟技术,如双参数云物理方案应用于不同化学机制的新模式新技术等。4)建立气溶胶过滤捕集净化体系,研发气溶胶污染控制关键技术。